18首届五百公里大奖赛

1

李冬平在世的时候,虽然养的全部都是丁系赛鸽,但由于个人的偏好,他更喜欢丁系赛鸽中那些个头不大、黑色羽毛、尖嘴猴腮、胸脯上呈鱼鳞斑的桃花眼的鸽子。丁昊翔则对那些头大、威武长着开花鼻子的黄眼鸽子情有独钟。两人的鸽子在羽色上相差并不很大,都是以黑色或者深色雨点为主,但李冬平的鸽群中有不少插着白羽的鸽子,间或还有一个、半个花头白条鸽,丁昊翔却有为数不多的浅颜色的赛鸽。说来也奇怪,这两个人养的都是同一个源头的鸽子,但李冬平的鸽群内没有一羽浅色的赛鸽,丁昊翔没有一羽花鸽。

两人养了几十年的鸽子,李冬平家里的花鸽总是维持在六到七羽,而丁昊翔的浅色赛鸽也一直保持在十几羽左右。他们还有一个共同点是,丁昊翔在比赛中成绩优秀的鸽子一般没有浅色的,而李冬平的花鸽也很少有好的发挥。

因为鸽子体型头脸和眼睛上的差异很大,外来的鸽友很难将他们的鸽子统一到同一品系上。荣城一些鸽友为了区分他们的鸽子,把李冬平的鸽子冠名为“丁系冬平鸟”。后来,鸽友嫌那几个字绕嘴,干脆省略了“丁系”两个字,慢慢地,荣城就出现了一个鸽友都认可的品系——“冬平鸟”。随着时间的推移,很多鸽友渐渐淡忘了李冬平的鸽子与丁昊翔的鸽子渊源,再后来,一些不知道那段历史的鸽友干脆就把“冬平鸟”与丁系赛鸽弄成了完全不同的两个品系。

鸽友最是喜新厌旧,不论你以前是如何的辉煌,只要你的鸽子连着一两年在比赛中毫无亮点,他们很快就会淡忘你,甚至瞧不起你;鸽友们也最是喜欢争强好胜,不管他们手里的鸽子如何,他们从不妄自菲薄,都觉得自己的鸽子是天下最好;鸽友们还喜欢昧着良心说话,明明这个获奖鸽是你的鸽子育出的,在没有获奖前,他可能会承认,一旦获奖,那他不一定说这鸽子是什么鸽子育出的了,也许就成了他某某鸽子育出的,或者是哪一羽名鸽的后代子孙。

先失去爱妻,后又走掉老友的丁昊翔大病了一场,因身体原因,他提前从机械厂厂长的位置上退下来。由于资历深,又是老领导的女婿,大病初愈后,他离开了效益一天比一天差的机械厂,去了市政协担任一个闲职。同年,丁胜男从西南大学外语系毕业后分配到市外贸局。

经历了这一连串的打击,丁昊翔苍老了许多,也淡然超脱了许多。李冬平的“黑将军”系列正在当红阶段,似乎一夜之间,所有的鸽友都有了“黑将军”的嫡亲后裔,实在靠不上边,也打出是沾“冬平鸟”的血缘。如此一来,李冬平的鸽子更是水涨船高,炙手可热,甚至超越了不大喜欢张扬的丁昊翔。

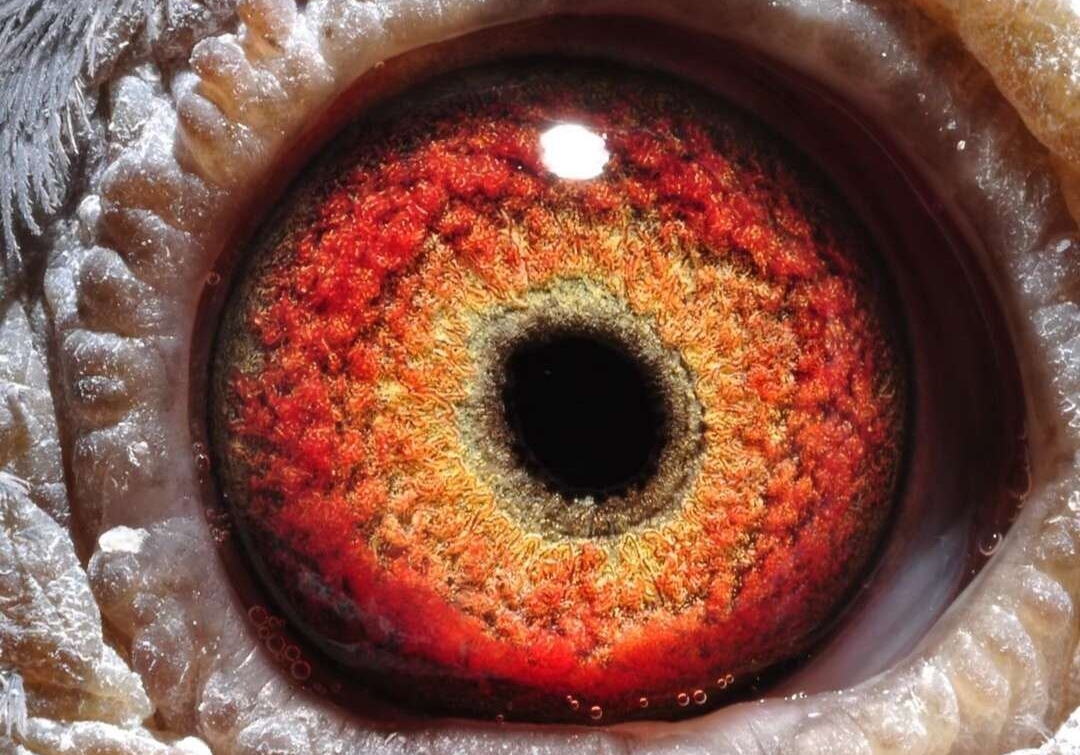

在鸽界,最流行两种说法,一是鸽眼论,也就是从鸽子的眼睛里能看出鸽子是否优秀,是否能作育出优秀的下一代。另一种就是血统论,是依据鸽子的血统区分好坏。

丁昊翔是典型的血统论者,此时的他正对着李冬平的一本厚厚的工作日志发呆,这个本子也是丁昊翔几年前送给李冬平的。他记得很清楚,当时李冬平看到他记录幼鸽的血统时,还开玩笑说:“昊翔,有那必要吗?记在脑子里不就行了吗,何必多此一举呢!”他说:“冬平,你错了,有些东西你只能记住几年,尤其是失败的记录,你可能很快就会淡忘。你想想,你每年要领多少枚足环?一年以后,或者两年三年后,你又剩下多少鸽子?”李冬平稍稍想了想说:“你还别说,能剩下的鸽子还真没几个。”丁昊翔说:“那其他的鸽子都去哪了?”李冬平愣了一阵说:“昊翔,你也给我弄一个本子吧。”

丁昊翔从柜子里翻出几个陈旧的本子说:“冬平,这是我父亲留下的,他详细记录了所有鸽子的血统,你若留心,就会发现,有许多优秀赛鸽的血统中总能出现同一羽鸽子,包括我们现在使用的鸽子,都能从里面查到源头。”

从那以后,李冬平用丁昊翔给他的两个本子开始记录每年育出的幼鸽血统,以及那些幼鸽在比赛中的表现,不知不觉中,整整记录了两大本。

李冬平去世后,很多人都在买他的鸽子,可真正得到血统书的鸽友几乎没有一个,李冬平的老婆从没想到鸽子还有家谱。当然也有个别鸽友向李冬平老婆讨要血统书,但李冬平的老婆根本就不懂这些,讨要血统书的鸽友也只得作罢,这也是造成后来“黑将军”嫡亲后裔满天飞的另一个原因。

荣思浓起先也没意识到鸽子血统的重要,直到先前那个准备花六万块钱买李冬平“黑金刚”的香港人再次来到荣城后,她才明白国外玩鸽子非常讲究血统。为此,她也让张长海去李冬平家找鸽子的血统书,可张长海连着去两次都回来说,李冬平的老婆根本就不懂什么叫血统书,更别提去找了。由于荣思浓的鸽子成绩太出色了,她当时也没把太多的心思用在那上面。

这年夏天,一个叫林云天的台湾人和一个叫村松的日本人来到了荣城,他们说是专程来考察和观摩中国超远程竞翔的,陪同他们的是《南京赛鸽》杂志的编辑兼摄影记者何晓亮。何晓亮不止一次来过荣城,几乎每年到了比赛结束后都来给荣思浓的鸽子拍照,他最大的特长是鸽子的眼睛拍得好,看鸽子水准高,文章犀利而又新颖,就连远在日本的鸽友都晓得中国有个懂鸽子的何晓亮。

鸽友是不分国籍的,一行人看过荣思浓的鸽子后,又在其他鸽友家看了一些鸽子。傍晚的时候,一直陪着荣思浓的丁胜男吵着要回去给爸爸做饭,荣思浓说:“做什么饭,把你爸爸也叫过来吧,每天一个人闷在家里有什么意思!”丁胜男有些踌躇,旁边的何晓亮知道他们之间的关系,他笑着说:“应该请来的,他可是荣城乃至全国鸽界的泰斗哇!”

林云天听后,忙插言道:“你们说的那个人是谁?难道是丁昊翔?”

何晓亮说:“能称得上鸽界泰斗的,还有谁有这资格?”

林云天说:“那他还养不养鸽子了,这两年很少能在你们的鸽刊上看到他的鸽子,倒是那个过世的李冬平非常耳熟。”

丁胜男说:“我爸爸一辈子都在养鸽子,不过,他前年病了一场,有两年不怎么参赛了。”

何晓亮说:“他们原本就是好朋友,李冬平养的都是丁昊翔家的赛鸽。”

林云天说:“那丁昊翔的鸽子又源自哪里?”

何晓亮说:“你还别说,我从前几年就关注过荣城的赛鸽,也留心各种鸽刊的一些零星报导。从这几年收集上来的资料看,丁昊翔的鸽子是从他父亲手里继承下来的,他的父亲曾在几十年前引进了十羽欧洲赛鸽。”

村松是个白净的日本人,个子矮矮,戴一副金丝边的眼镜,年纪约四十多岁,听到众人的议论,叽里咕噜地说了几句。几个人都转头去瞧林云天,林云天似乎有些尴尬,他也叽里咕噜地跟那村松说了些什么,村松勉强点了点头。

丁胜男悄悄问何晓亮说:“他们在讲什么?好像不是什么好话。”

何晓亮打着马虎眼说:“我也不懂。”

荣思浓说:“好了,好了,今天有点晚了,先去吃饭吧,想看丁昊翔的鸽子,明天一大早让胜男带你们去。”

村松很偏执,他忽然说了一句很流畅的汉语:“我们是来看中国的鸽子的,不是来吃饭的!”

自从见到这个日本人,丁胜男连一丝好感都没有,听他这么一说,冷不丁冒出了一句:“我爸爸对日本人最不感兴趣了。”

谁都没想到丁胜男会冒出这么一句话,场面一时冷了下来,大家都很尴尬。荣思浓忙打圆场说:“你这孩子,怎么能这么说话!”

村松冷冷地说:“你们这里养鸽子就和养鸡差不多,条件是如此的差,连一张像样的血统书都没有。我相信你们所说的那个丁昊翔也好不到哪里去,不看也罢!”

林云天见势头不对,忙说:“今天有点累了,我们明日再看吧。”

丁胜男黑着脸正要说什么,荣思浓狠狠瞪了她一眼,她转身负气走了。

2

丁胜男气呼呼地推开自己家的门,丁昊翔正在看一本鸽刊。听得门响,他微微抬起头,看到女儿生气的样子,笑着说:“胜男,你又跟谁怄气了?”丁胜男用力蹬着脚上的凉鞋说:“日本鬼子!”

丁昊翔稍稍愣了一下。

丁胜男说:“你说那日本鬼子,牛哄哄的,我怎么看他都不顺眼!”

丁昊翔以为她在说单位里的事情,起身说:“好了,我的乖女儿,爸爸今天买了点螃蟹,估摸着也该出锅了,走,咱们吃饭去。回家了,不谈单位的事。”

听说有螃蟹吃,丁胜男刚才的不快一扫而空,她跳过来重重地吻了丁昊翔一下说:“老爸,你真是我的好老爸。”

螃蟹是一等一的,虽然已经煮熟了,依旧张牙舞爪的样子。丁胜男抓起一个螃蟹忽然想起一个谜语,她揭掉一个螃蟹的盖子说:“爸爸,给你出个谜语,看你能不能猜出来。”丁昊翔坐在了餐桌的对面,他饶有兴趣地说:“你说吧。”丁胜男正要说话,听到了敲门声,她放下手里的螃蟹出去打开门,让她意外的是,来者居然是刚刚分手不久的何晓亮。看到丁胜男吃惊的样子,何晓亮笑嘻嘻地说:“怎么,不认识我了?”

丁胜男有些奇怪地说:“你不是陪他们吃饭去了吗?”

丁昊翔以为来者是丁胜男的朋友,说:“胜男,哪有把客人挡在门口说话的道理,年轻人,快进来吧。”

何晓亮没有见过丁昊翔,但他知道眼前这个很有长者风范的老人应该就是。丁胜男闪到一边说:“这是我爸爸。”何晓亮上前一步说:“丁伯伯你好。”丁昊翔笑着说:“坐下,坐下说话,不用客气。”说着话,他细细打量着眼前这个年轻人。何晓亮的个子足有一米八五,皮肤较黑,身体匀称,有些微微的自来卷的头发被风翘起,两只圆圆的眼睛自带三分笑意。从哪一方面看,他都是讨女孩子喜欢的那种类型。

从父亲的眼神里,丁胜男知道父亲误解了眼前这个人,她忙纠正:“爸爸,这位是《南京赛鸽》杂志的编辑兼摄影记者何晓亮。”经女儿这一介绍,丁昊翔才注意到这个年轻人穿了一件有很多口袋的马甲,而他的肩膀上还挎着一个深蓝色的帆布包。

丁胜男歪着头说:“你是怎么找到我家的?”

何晓亮将肩上的包放在一个椅子上说:“我随便问了一个养鸽子的,他就用摩托把我带来了。”

何晓亮这句话看似无意、随便,其实,他已经在恭维丁昊翔在荣城鸽界的名气了。不论是谁,都喜欢听顺耳的话,丁昊翔当然也不例外,他笑着说:“还没吃饭吧?”

何晓亮坦诚地点了点头。

丁昊翔说:“那就坐下来一起吃吧,刚刚出锅的螃蟹。”

三个人坐下来后,何晓亮瞧着眼前的螃蟹不知该如何下手。丁胜男灵巧地把螃蟹的一条条腿掰下来有滋有味地吃着。吃过螃蟹的腿,她又揭开螃蟹的盖子。见她幽雅娴熟地吃着螃蟹,何晓亮有些发怔。丁昊翔见他只是瞧着女儿,微微笑着说:“年轻人,你也吃呀。”听到爸爸的话,丁胜男抬起头瞧了何晓亮一眼说:“你怎么不吃?”何晓亮有些不好意思地说:“我没有吃过这么大的螃蟹,不知道该怎么吃。”

丁胜男扑哧笑了。

她这一笑,弄得何晓亮更不好意思,脸也有些红了。看到这么高大的一个男人脸红,丁胜男觉得很有趣,她放下自己手里的螃蟹说:“这有什么难的,你把那些螃蟹腿都揪下来,揭开螃蟹的盖子吃就是了。”吃掉一个螃蟹,何晓亮发现自己桌前是狼籍一片,而丁家父女的桌前依旧清清爽爽,人家吃过的螃蟹只剩下了壳子,摆放的也很整齐,可自己吃过的螃蟹,犹如不会嗑瓜子的小孩吐出的瓜子皮,乱糟糟的。

丁昊翔怕他尴尬,一边吃一边说:“小何,我在上一期的《南京赛鸽》上看到一篇关于中国超远程赛鸽源头的文章,是谁写的?”何晓亮放下手里的螃蟹腿忙说:“您觉得里面的观点对不对?”丁昊翔说:“作者很了解荣城鸽界,但有些观点还是出了偏差,如当年西区洋人养的那些赛鸽,他们的后代也都相当不错,没有作者笔下说得那么糟糕。”

丁胜男说:“那文章该不是你写的吧?”

何晓亮拿眼睛瞧了瞧丁胜男说:“还真让你说着了,那文章还真是我写的,只是有些资料还不够准确,所以没法往深里写。赛鸽育种、比赛实在是门高深的学问,不是说拿一个冠军鸽就能接着培育出冠军来。我写那文章是因为云南韩乐天的一只鸽子,他的那羽鸽子从出生一共参加过二十一次比赛,全部进入前十名,如果拿它与李冬平的‘黑金刚’相比较,我觉得也没有丝毫的逊色。只不过,那里最远的比赛是一千五百公里。”

丁昊翔幽幽一叹道:“云贵一带飞得好的鸽子都源自云南军鸽队,而云南军鸽队的有些鸽子正是首届两千公里的获奖鸽。当年,我把一羽两千公里的归巢鸽捐给了云南军鸽。”

何晓亮接过话头说:“从我查找到的资料看,您不仅捐出了那羽两千公里的归巢鸽,另外还捐了七八羽鸽子。韩乐天的那羽鸽子正出自一羽一千公里奖鸽的后代,而云贵一带的鸽子大多都是从韩乐天的手中传出,因为他的父亲当年就在云南军鸽队。”

丁昊翔有些惋惜地说:“如果那边有血统记录就好了。”

何晓亮从椅子上拿过自己的包说:“他们的记录不多,但我前一阵子在云南时整理了一份记录。”

丁昊翔的眼睛一亮,匆忙接过何晓亮递过来的几张纸。他翻看了一阵,转身回书房里取出一个厚厚的本子,戴上了老花镜。良久,他把厚本子与何晓亮递过的纸一并推到何晓亮的身前说:“你看,他们的祖辈还真是同一羽鸽子。”何晓亮接过本子仔细看的时候,丁昊祥转身又回书房拿出一个本子翻看,看了一阵把本子又递给了何晓亮。

这个本子上的字迹歪歪扭扭,有些还是别字,何晓亮正疑惑着,丁昊翔说:“这是冬平的鸽子的血统记录,你说的韩乐天的那羽鸽子我没见过,但从鸽子的血统上看,它与冬平的‘黑金刚’应该是平辈。”何晓亮从包里取出一支笔把两个鸽子的血统书重新誊出一份后,两个鸽子相互的关系就非常直观了,就连不懂鸽子的丁胜南都能瞧懂。

放下手里的纸和笔,何晓亮有些费解地说:“丁伯伯,我没见过您的鸽子,可我在荣大姐的家里见过‘黑金刚',我还给那鸽子拍过照片。那鸽子与韩乐天的鸽子根本就不一样,无论是眼睛、身材还是羽色。”

丁昊翔沉吟了片刻说:“羽色的遗传我不敢断定是什么样,但鸽子的体形绝对是小许多。”听到丁昊翔的这句话,何晓亮险些从椅子上跳起来,他有些结巴地说:“您为什么说得那么肯定?您是从哪里看出来的?”丁昊翔没有回答他的问题,自言自语道:“不论黄眼还是砂眼,眼睛的色素应该更深些才对。”丁昊翔的这句话说完后,何晓亮已经五体投地了,他直愣愣地看着眼前这个长者。

一旁的丁胜男以为爸爸说错了,插话道:“我爸爸分析的究竟对不对呀?”

何晓亮说:“太对了,就跟亲眼看到的一样。云贵一带的鸽友主要是玩韩乐天的鸽子,他们把韩乐天的鸽子称为麻雀系,或者是小麻雀。鸽子的眼睛如果是红的,就红得发紫,如果是砂眼,也是色素很深的,那些浅颜色眼睛的鸽子飞不远。”

说到这里,何晓亮问:“丁伯伯,我想问您一个问题,您说有没有全能的鸽子?或者说能不能培育出全能的鸽子?”

丁昊翔看了看他说:“你说的全能是指什么?”

何晓亮说:“就是在短距离、中距离和远距离都能获奖的鸽子?”

丁昊翔思索了一会摇摇头说:“我也不大清楚。”接着他又说:“我还忘记问你了,云贵一带的鸽子主要是什么羽色?”

何晓亮说:“他们那一带是以深羽色为主,但韩乐天的鸽子主要有三种颜色,一种是垃圾绛,一种是白条花头,另外一种是麒麟花,他出成绩的鸽子都是麒麟花。”

自打胡丽丽与李冬平先后去世后,丁胜男从没见过父亲跟哪个人谈得这么投机,她悄悄去厨房给两人盛来了米饭。吃饭的过程中,那两人还不停地谈着鸽子。谈着谈着,两人便放下碗准备上楼顶的鸽棚。

丁胜男嗔道:“就是要看鸽子也得先吃了饭吧。”

两个人同时说:“吃饱了。”

随着丁昊翔上了房顶,何晓亮不由得暗自赞叹:“好一个鸽棚,走过那么多的城市,看过那么多的鸽子,像丁昊翔家这样规模的鸽棚还真不多见。再看鸽棚内的鸽子,一个个油光水滑,精神抖擞。”

丁昊翔想考一考眼前这个年轻人,随口说:“小何,你看看我的哪羽鸽子不错?”何晓亮说:“哪羽都不错!”丁昊翔不太满意他的回答,说:“不要尽拣好听的说。”何晓亮诚心诚意地说:“丁伯伯,我是第一回从一个鸽棚内同时看到这么多一流的鸽子。打个比方说吧,荣大姐家的好鸽子也多了去了,但她与您相比,太杂乱。”

丁昊翔手扶着鸽棚的一根横木说:“什么意思?”

何晓亮说:“我不是说她的鸽子不好,而是她的底蕴不如您。您看您的鸽子,整齐划一,她却不一样了。”丁昊翔若有所思地自语道:“天上虽然比的是鸽子,其实是比地上的人,有些东西也不是一天两天就能做得来,就算你有数不完的钱,也没有用。尤其在育种方面,比的是鸽友的头脑与学识。”说到这里,丁昊翔转头看着何晓亮说:“你养了多少年鸽子?”何晓亮有些不好意思地说:“我从小就喜欢鸽子,但真正养鸽子也没几年。”

丁昊翔说:“如果让你从我的鸽棚里挑鸽子,哪一羽是你最想得到的?”

何晓亮在鸽棚前走了三四回,一口气指出了七八羽鸽子。丁昊翔看着他指过的鸽子点点头又摇摇头。

何晓亮一头雾水地说:“丁伯伯,这些不是您心目中最好的鸽子?”

丁昊翔手扶着下颌说:“就赛鸽方面,你指得很准,你所指的鸽子几乎都是获高位奖的鸽子,但你没有挑出几羽好的种鸽。”

何晓亮说:“那您说一说种鸽与赛鸽的区别?”

丁昊翔说:“这种事情说不具体,但我告诉你,好种鸽不一定是好赛鸽,好赛鸽也不一定是好种鸽,种赛皆宜的鸽子太少了,冬平的‘黑金刚’就是一羽。”

何晓亮试探着说:“丁伯伯,我有一位懂鸽子的台湾朋友和日本朋友,他们想到您这里来看看,您看方便吗?”

让何晓亮没想到的是,丁昊翔慨然应允道:“天下鸽友都是一家,能够听听外边的意见也是件十分不错的事情,养鸽人的眼界不能窄,更不能自以为是。”

何晓亮高兴地说:“那太好了,我明天就带他们来。”

丁胜男不知何时上了房顶,她把一件外套披在父亲的身上转头小声在何晓亮的耳边说:“你可真狡猾,目的达到了?”

因距离很近,一缕幽香沁入了何晓亮的心脾,他的心中一荡,张了张嘴似要说什么,但话最终没有出口。

3

从丁昊翔家出来,丁胜南把他送到了路口,临别时,何晓亮伸出手说:“你刚才那话是什么意思?”丁胜男伸出手握了一下他的手说:“你最明白了。”丁胜男的手骨节很大,有种很硬朗的感觉,何晓亮调侃道:“你的手不像是一双女人的手。”何晓亮的手潮呼呼、软绵绵的,丁胜男有些不舒服,她抽出自己的手说:“我会看相,你这样的身材和这样的手不般配,相书上说,这样的男人很靠不住。”

说话时,丁胜男有些意味深长地瞟了何晓亮一眼。何晓亮说:“我们这是第三次见面,但我觉得我好像认识你好多年了。”丁胜男眼睛瞧着别处说:“是吗?我倒不觉得。”一辆出租车驶了过来,何晓亮还待说什么,丁胜男伸手拦下了出租车说:“早点回去休息吧。”

这个夜里,何晓亮失眠了,丁胜男的影子一直在眼前飘来荡去。说句心里话,何晓亮的身边不缺女人,除去喜欢鸽子外,他还喜欢摄影、写诗,在他们那个城市里,何晓亮在诗歌界还相当有名气。曾经有位诗歌界的前辈说过,这小子的爱好太驳杂了,如果专攻诗歌,肯定会有所成就。

杂七杂八地想了好久,何晓亮依旧睡不着,翻身起来,打开台灯,又从包里取出一沓稿纸,提笔写上了这样一个标题——漫谈超远程赛鸽的血统。也不知过了多长时间,何晓亮桌子上的烟灰缸已经塞满了长短不一的烟头,当他的最后一笔顿下后,一个五千多字的稿子已经结束。他站起身,伸了个懒腰,墙上的石英钟已经指向了三点。

次日清晨,何晓亮还在睡梦中,就被一声声连续不断的敲门声惊醒。打开门,却是林云天。何晓亮忙说了声:“对不起,我起晚了。”林云天捂着鼻子说:“小何,这一晚上你抽了多少烟?快把窗户打开,当心煤气中毒的。”何晓亮拿着梳洗用具来到卫生间说:“林老师,我昨天夜里赶了一个稿子,你帮我看看怎么样?”

林云天拉开窗户,拿起他桌子上的稿纸看了起来。洗漱完毕后,何晓亮回到屋里说:“村松还没起?”林云天只顾看稿子了,似没听到他的问话,何晓亮也不愿意打断他,他无意向窗外看了一眼,见村松穿着一身运动装一路小跑着回来了。

何晓亮说:“林老师,我们吃点什么早点?”

林云天抬起头撩了他一眼,何晓亮知道他没听清楚自己在说什么,又说:“我说我们吃什么早点?”林云天说:“等村松一会儿,他早就出去了。”何晓亮说:“已经回来了。”林云天放下他的手稿说:“外面小铺子的早点倒是有特色,可村松准会嫌卫生差,我看我们就在这个酒店里吃吧。”

两人说着话,便听到了敲门声,何晓亮拉开门,村松红光满面地进来了。三个人一同来到二楼的餐厅,里面陆续已经有吃完早点的客人。因为是自助形式,三个人拿着各自的盘子去取各自喜欢吃的东西。何晓亮吃得最快,不到十分钟,他已结束战斗,林云天眼睛瞧着何晓亮的稿子,有一搭没一搭地吃着。村松老僧入定般地坐在那里,极其认真地吃着。何晓亮点燃一支烟,村松的手里还剩下半块花卷,盘子里没有菜了,何晓亮正想说替他盛点菜,村松却用那半块花卷细心地沾着盘子,当盘子洁净如初的时候,他又一点点将花卷吃掉。

吃掉手中的花卷,村松从桌子上拿过两张餐巾纸细心地抹了抹嘴巴说:“浪费对于一个民族来说是一种罪恶!”说话时,他无意地扫了扫周围的桌子。顺着他的目光,何晓亮看到了许多残羹剩饭。

就在这时,林云天的稿子看完了,他匆匆吃掉最后一口说:“今天的行程怎么安排?”何晓亮说:“八点钟,荣老板的司机接我们去丁昊翔家;中午,她安排我们与荣城鸽会的副会长以及秘书长等人一起吃饭。”村松忽然用日语说了一句什么。何晓亮拿眼睛去看林云天,林云天说:“村松先生说,为什么他们的会长不出面呢?难道一个小小的鸽会也是由政府机关的官员兼职的吗?”何晓亮有点讨厌这个日本人。他想,你他妈能说中国话,为啥动不动就夹杂一句让人听不懂的日语呢。虽然生气,但他依旧笑着说:“因为我们上午见的丁昊翔恰好就是荣城鸽会的会长。”

三个人从餐厅回来,荣思浓的司机早就来了,看到他们三个,他说:“荣大姐今天上午有点事,让我带着几位去丁会长的家。”何晓亮说:“林老师,你们需要准备一下吗?”林云天说:“我回去拿几本杂志。”村松点点头回了自己的房间。何晓亮也回屋里去准备相机、镜头和胶卷。十分钟后,村松西装革履地出来了。稍顷,林云天捧着几本赛鸽杂志也出来了。何晓亮出来后,看到那两个人在等自己,稍稍有些不好意思地说:“居然让两位等我了。”

三个人上了车,何晓亮顺手拿过一本书,立时被书的封面吸引住了,杂志的名字叫《天下名鸽》,封面、封底做得非常精美,所有的文字都是繁体字。单凭这本杂志的页码,就是大陆所有赛鸽杂志都不能比的,跟这本杂志比较,大陆的那些杂志只能称为小册子。

林云天说:“我们的杂志怎么样?”

何晓亮由衷地说:“不用看内文,也知道相当的厚重。”

林云天说:“像你这样一篇文章的稿费是多少?”

何晓亮笑着说:“那您应该去问我的主编,也就是您的朋友。”

林云天说:“没想到你不仅照片拍得好,就连文章也这么好,这么吧,把这稿子给我一份,再拍些片子做插图,稿费按千字五百块给你支付,每张片子一百块。你看怎么样?”

何晓亮大吃一惊,千字五百块,大大超出了他的想象,这稿子如果在自己这个杂志上发表,最多给二百块钱的稿费。他疑惑地看着林云天,林云天说:“怎么,你不相信?”何晓亮摇摇头说:“不是我不相信,而是出乎了我的意料。”一旁的村松忽然说:“怎么出乎你的意料了,难道是稿费给得低?”何晓亮说:“你们猜一猜我们国内的稿费是多少?”林云天说:“千字怎么也给二百块钱吧。”何晓亮没作声。

正说着话,司机把车停了下来。何晓亮抬头向外看了看说:“到了。”说完,他第一个下了车,上前几步正准备敲门,一个身材高挑的女孩骑着一辆粉红色的自行车从街角转了出来。何晓亮细看,却是丁胜男。他笑吟吟地停下敲门的手说:“你怎么没去上班?”丁胜男灵巧地跳下车说:“我妈怕我爸慢待了客人,让我赶回来陪你们。”说着话,她又跟林云天和村松打了个招呼。

推开院门,林云天和村松的脸上都有了几丝诧异,他们没想到院子里与院子外简直就是两个天地。一条青砖铺就的小径清爽整洁,几丛茂密的丁香正芬芳吐艳,小径右边是一架葡萄,葡萄架下有两张藤椅,藤椅之间有一张紫红色的矮几,矮几上有一把精巧的紫陶茶壶,旁边是一个同样色彩的茶碗,茶碗里的茶水还在冒着热气。听得门响,一个衣着朴素的长者从葡萄架那边探出了头,他的手里拿着一把小小的铲子。

丁胜男蹦跳着过去喊:“爸爸,你又在鼓捣这些花草,昨天不是跟您说好了有客人来的吗?”长者当然是丁昊翔了,他爽朗地笑着说:“只顾跟那些淘气的东西生气了,我只要一离开这里,它们就都下来祸害我的花草。”正说着,几羽鸽子探头探恼地从房顶上露出了头。长者向上挥挥手说:“诸位请进,请进。”一行人随长者进了客厅分宾主落座后,长者吩咐:“胜男,用前些日子鸽友带来的黄山毛尖给大家沏上一杯。”丁胜男转身去准备茶水,何晓亮起身说:“丁伯伯,这位是台湾的鸽友林云天先生。”林云天起身说:“久仰丁老先生的大名,真是百闻不如一见。”丁昊翔也起身说:“林先生客气了。”何晓亮复又介绍道:“这位是来自日本的鸽友村松先生。”原本一直很倨傲的村松立刻起身深深地鞠了一躬说:“鄙人村松拜见丁先生。”

丁昊翔本来对日本人不大感冒,但见人家如此谦恭,忙回礼道:“村松先生太客气了。”这时,丁胜男已经将四个更为小巧的紫陶杯摆在众人身前,茶水沏上后,一缕缕清香淡淡地盈满客厅。村松不由得赞叹道:“好茶!”丁昊翔笑道:“这是安徽的一个鸽友前几日才送来的,他说在市面上很难喝到这样的茶。”林云天扫视了一下客厅,正面的墙上是一溜锦旗,那些锦旗大小不一,一面压着一面,有三十多面。旁边是一个奖杯陈列柜,大小的奖杯也有几十个。林云天站起来说:“丁老先生共获过多少次奖?”丁昊翔笑着说:“其实也不多,有许多的锦旗和奖杯都是鸽友们用这里的鸽子比赛获奖后送来的,给我脸上贴点金。”

村松忽然说:“不知丁先生种鸽鸽子源自何处?”

丁昊翔轻轻扣击着茶碗说:“我的种鸽都是我父亲留下来的,基本全部来自于欧洲伟奇血统和司翠克鲍特血统,后期又溶进了一部分西翁系的赛鸽。”听到西翁两个字,村松的眼睛一亮,忙说:“能否见识一下您的鸽子?”丁昊翔哈哈一笑说:“你们既然是从荣思浓那边过来,想看西翁赛鸽,她那边的应该比我这边的更好些。”

村松说:“在那边只能看到西翁赛鸽的影子了。”

丁昊翔微微一愣道:“那是为何?”

村松说:“荣思浓对于育种来讲,存在一定的问题,有些鸽子的遗传已经终止了。”

丁昊翔稍稍沉思了片刻,说:“那好吧,你们随我来。”

上了屋顶,林云天与村松两个不言不语地在丁昊翔的鸽棚前转了十几分钟。丁昊翔知道今天遇到了高手,真正的赛鸽高手不会轻易对某些鸽子评判。良久,村松指着一羽很不起眼的黑色雌鸽说:“丁先生,能否把那鸽子抓出来让我看看?”丁昊翔不动声色地抓出了鸽子,但他的心里着实吃了一惊,不由得暗伸拇指。村松接过鸽子拉开鸽子的羽条端详了一阵,然后又仔细观察着鸽子的眼睛说:“这是一羽近亲的产物,是羽非常出色的种鸽,本身也应该有很好的成绩。”

说完,他瞟了丁昊翔一眼。

丁昊翔微微点着头说:“村松先生好眼力!”

林云天忽然说:“丁老先生,您最好的鸽子好像不全在这里。”

丁昊翔又吃了一惊,说:“何以见得?”

林云天笑着说:“我猜想的,因为您的这几个鸽棚内主要养的是赛鸽,种鸽好像不多。”

何晓亮一直在观察着这几个人的动作、表情以及他们的一举一动。在来之前,主编曾跟他讲,村松在日本是一流的赛鸽手,列居九段,下过围棋的人都很清楚九段的含义,没想到日本的鸽界也讲段位。而林云天在台湾也是一个了不得的高手,听说他主要是经营鸽药,并代理着欧洲许多名家的种鸽,还是台湾有名的赛鸽刊物的老板。

他取出照相机,调好焦距,连着拍了几张照片。这时,丁昊翔把他们带到了一个单独的鸽棚前。刚开始,何晓亮以为那个鸽棚没有鸽子,可丁昊翔从里面打开门,又从鸽棚的一根横梁上拿下一个哨子。呜呜的哨响起后,有十几羽鸽子鱼贯而出进入到外边。与在前边看过的鸽子不大相同,这些鸽子看上去都很老了,颜色也比较驳杂,有红的,也有黑的,还有几羽灰色的。

村松指着一羽红色雄鸽说:“把那羽抓来我看看。”

丁昊翔蹲下身子,几羽鸽子一路小跑着凑到他的近前,有两羽鸽子飞到了他的头顶和肩上。那羽红色雄鸽矜持地站在后边,两眼警惕地瞧着铁网外的几个人。丁昊翔用手轻轻拨开跟前的鸽子,那红色雄鸽虽然发出了“呜——呜——”的声音,但没有飞逃。丁昊翔轻柔地摸了摸那雄鸽的背部说:“这么多年了,你的脾气怎么还是那么的大。”

抓起鸽子递到村松的手里,村松的眼睛一亮说:“我曾经去过西翁家三次,买回来十几羽西翁系赛鸽,相当的出色。但我最喜欢的一羽红色雄鸽,始终没有能够买到手,那鸽子的感觉和这鸽子太相像了。您有这鸽子的血统书吗?”

丁昊翔说:“这鸽子与荣思浓家的红鸽子同属一路,血统书不大详尽,只能追溯到荣思浓的父亲荣禄的两千公里冠军鸽的那一代。”整整一个上午,林云天等人一直就在丁昊翔家的屋顶,若不是荣思浓打来电话说,那边的人都齐了,就等他们吃饭的话,他们可能会在屋顶上待一整天。

午饭,因为有丁昊翔的参加,分外的热闹。吃饭间,林云天得知荣城鸽会这几天要进行五百公里的比赛,当他看完比赛奖金的设置后,当场就提出赞助五万块钱做奖金。

于是,一场奖金数额最大的五百公里比赛拉开了序幕。