我为“鸽”狂

王丹枫

阳光越过窗棂,滚落地面,溅起一簇簇芽黄。花猫眯缝着眼窝在窗台上,有节奏地发出“咕噜咕噜”声响,赖在梦里,不肯醒来。书桌上的水仙花迎着晨风兀自独舞,露水自叶边打了个滚,浸在宣纸上的“蕐”字漫漶出一朵花来。不知什么时候,瓦顶“嗡嗡”排浪般涌向胡同上空,鸽哨声婉转悠扬,响彻蔚蓝的苍穹,怀念啊!

东便门胡同的老屋拆迁后,搬到北京西坝河的塔楼已三十多年了,已过八十高龄的老田常常站在窗前一言不发,高楼的窗外车马喧嚣,蓝天也没以前多了。曾经,一条十户人家的胡同里至少会有六七户养鸽子,那会儿鸽子也好看,朱环、点子、铁膀、乌头、铁翅乌……多着呢,特别干净漂亮,毛色跟上了霜似的,那些曾经承包了整片老北京城天空的鸽哨声,似乎随着一条条胡同的消逝以及胡同天地里百姓世相的淡薄,现在已很难再听到了,就连养鸽子的都少了。

听不到鸽哨声,就跟丢了魂儿似的,这儿堵得慌,老田比划着将手摁在胸口,心里似乎跟那只手一般起了褶皱。

那个时候老城还没拆,皇城根儿的灰色城墙古意悠悠,沿着墙根儿戏耍溜达,爬上城墙摘桑葚,不知何时,一阵“嗡嗡”声由远及近传来,就能拽回孩子们信马由缰的心神儿。

老北京人爱玩鸽子,玩鸽子玩出了花,一不留神,鸽哨便成了老北京城胡同文化的一个标志符号。怪不得那么多北京人好说鸽哨是老北京四合院的图腾。

老田的祖上是赫赫有名的“小船田家”,曾独家经营东便门至朝阳门的漕运,后来有了进京的铁路,漕运就此日薄西山,失去了昔日光彩。老田出生在北京解放前的十年,那时家里有两处院落,养了五六十只家鸽,有些鸽子的尾羽上带了鸽哨,家人把鸽群轰起来,那些飞到空中的鸽子就在四合院上空左右盘旋,“嗡嗡”的哨音忽远忽近,回荡在曲折逶迤的大小胡同里,悦耳的哨声跟乡音一样,直教人回味。

哨声太迷人,被它中蛊了。十一二岁,是一个对什么都好奇、都感觉新鲜的年纪,老田寻思着自己动手做一把鸽哨。家里的鸽哨都是从鸽子市买回来的,没人谙熟这门手艺,只能靠自个儿琢磨。一天,趁着家里人都不在,老田偷偷拆了一把二筒,一探究竟,构造倍儿简单。为了掌握规整的制作方法,老田跑到花市路南的新华书店买了一本制作鸽哨的专业书,还购买了相关的制作工具。

画家于非闇曾着《都门豢鸽记》载:“鸽铃(又名“鸽哨”)之制,不知起于何时,其原料则以竹管、苇节、葫芦等为之,上敷以漆,利用空气之吹入,而宽仄其哨口,大小其容积,从而声音有强、弱、大、小、高、低、巨、细之不同,于是其形状名曰亦异,约数十百种也。”

鸽哨造型有葫芦、联筒、星排、星眼四大类,联筒类的二筒最为简单,材料是竹子。竹子很好找,老田抠好一个上盖截口,修了两个竹筒,粘上胶,第二天晾干之后,急不可待地把它挂在自家鸽子的尾羽上放飞,鸽子扑棱着羽翅在小院上空盘旋,传来“呜呜嗡嗡”的妙音,好听极了,不比买来的二筒逊色,老田乐不可支。鸽哨大同小异,只要做好了二筒,其他的都可融会贯通。自此,老田一发而不可收拾,尝试着制作各种鸽哨,欲罢不能,一爱便是一辈子。

会做鸽哨后,老田家就再也未从外面买过。做的鸽哨多了,自家用不完,他就把各种鸽哨送给养鸽子的街坊四邻,街坊拿到老田的鸽哨放飞鸽子试验,“嗡嗡嘟嘟”,央央琅琅之音悠扬回荡。“嘿,你这小子还真行,真是那么回事!”街坊摸着老田的脑瓜子得儿劲地夸赞。

北京解放后第六年,年方十七的老田进入北京无轨二厂做调度员,下班后有大把的时间做鸽哨。二十二岁是食量大如牛的年纪,赶上“三年困难时期”,全国性粮食短缺,睡着就不怕饿了,老田和很多人一样每天早早上床睡觉,但几乎每天还是从睡梦中饿醒。为了填饱肚子,老田参了军,远赴黑龙江密山服役。鸽哨,不得不暂且放下。两年后退役回京,老田重回原单位,一直干到上世纪九十年代退休。

上世纪七十年代,是老田作为一位手艺人技艺和体力的巅峰时期。那会儿,普通工人的工资每月三四十元,一分钱掰成两半花。虽说物质匮乏,但是胡同人家养鸽子的习惯还在,鸽子飞盘,腾空而起,渐盘渐高,向左向右轮番回旋(即“摔盘儿”),特别是鸽群自高空俯冲下坠,一时各哨齐喑,“此时无声胜有声”,临近屋顶时若蜻蜓点水般复又腾空,转瞬哨音又复,“嗡嗡嘤嘤”,像《拉德斯基进行曲》……听听鸽哨声,一天的烦恼和苦闷也都像鸽群回笼,暂时被隔绝了,那是很多劳作了一天的老北京人最为放松的时刻。

有市场需求,不愁无销路。以前一直纯粹是做着好玩,从未拿到市场上卖过。老田去龙潭湖鸽子市转了一圈,发现当时市场上卖得最贵的鸽哨十二元一把,心里有了谱。回家后,他把自己得意的鸽哨用象牙镶了口,在哨子上刻上“蕐”字(音huá,古同“华”,即老田的字号),拿到鸽子市当精品卖,一把截口葫芦竟开价四十元。由于做工精致美观、古香古色,截口葫芦全是内接的,在当时也算是独门技艺,老田的鸽哨大受玩家推崇。老田每个礼拜天跑一趟龙潭湖,一天下来挣的就足够一月的花销。老田爱好广泛,花鸟鱼虫全好,卖鸽哨的盈余也能用在这些爱好上。

老田是个严苛的人,未经打磨好的鸽哨,绝不进市场流通,直接毁掉重做。有时候当天做好的中意鸽哨,第二天再拿出来端详,发现不够漂亮,吹着哨音不够悦耳,毫不犹豫——拆掉。老田看得透,如果做出来的鸽哨糙,流通出去了,岂不是砸了自己的手艺。

若长此以往,生就骨头长就肉,技艺就走到头儿了。

老田制作鸽哨的材料很讲究,北京葫芦最好,外形漂亮,外地葫芦敦实,比较沉;葫芦得挑七八成熟的,如果完全熟了,太沉,鸽子带上哨子飞不远。鸽哨,难就难在截口不好下刀,得用槽刀一刀一刀抠,费时费力。但是熟能生巧,一把葫芦一两天可完工,如若流水作业就会更快。一把鸽哨好不好,品相一定要俊,拿在手上掂量看它轻不轻,再用手甩一甩或者吹吹哨口,发出的响声能够震到手,有声音共鸣,就是把好哨子。

鸽哨的繁华盛世一直持续到上世纪八十年代末。进入九十年代,鸽哨市场就不景气了,查抄非法鸽子市,胡同平房拆迁,再没有养鸽子的地方了,加之,鸽哨越做越精,价格也越来越贵,怕丢,舍不得,况且现在屋外都是嘈杂的人群、刺耳的汽车喇叭声,即使给鸽子系上哨子,站在车水马龙的街头也听不大清楚了,鸽哨已沦为收藏物件。可惜了!毕竟鸽哨的真正价值还是在天上。在天空中奏响曼妙的交响乐,鸽哨才有真正鲜活的生命。

老田是个热心肠,带过两个徒弟,其中一个徒弟制作鸽哨的技艺已超过他了,这个徒弟的老爷子打趣地说:“想不到啊,我做一杆秤都没你这小玩意卖得多,你一把哨子都几百上千(元)了,顶上我的好多倍了!”

收徒弟时,老田跟徒弟“约法三章”,做功要精益求精,技艺得超过师傅。用他的话说,如果活儿糙,鸽哨拿到市场上流通,别人问起跟谁学的,丢不起那个面儿。传统的手艺人教徒弟总是要留一点绝招,但是老田把一身手艺毫无保留地都教给了他们。可是徒弟学会之后,就不怎么跟师傅走动了,逢年过节,连通电话都没有,这让老田很受伤。八十了,半截身子都埋进土里了,都是老小孩,就图个热热闹闹,找个能说到一起的人,坐下来唠唠……

收徒弟寒了心,但老田还是想再物色一个年轻点儿的徒弟,人品一定得好。老田,全名叫田振华,住在北京朝阳区西坝河西里社区,他一直在苦苦寻觅那个中意的新徒弟早日出现。

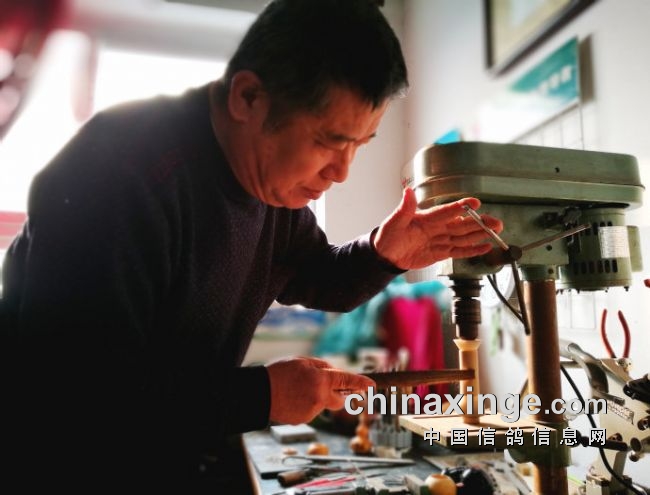

虽然现在制作鸽哨手上的活慢了点,但技术一点都不含糊,老田打磨技艺有着常人难以想象的苛刻,鸽哨表层磨得不光溜、哨子音色不准,他就会一遍又一遍地打磨,直至满意为止。老田的截口葫芦一把已经卖到上千元了,网上也不留联络方式,但是玩家们还是通过各种方式找上门来求购,全靠口口相传。

痴迷鸽哨一辈子,做到老得做不动了为止,在老田心里,鸽哨就是他的维他命,就是他年轻的活力源泉。

好怀念那段鸽哨擦亮云朵的岁月。只要听到鸽哨就教人想起童年,那时的老北京城处处都很安静,胡同里也没那么多人来人往,高高的老城墙上有儿时一起玩耍摘桑葚捉秋蝉的小伙伴,不经意间,一群鸽子飞过成排成片的四合院,层层叠叠的灰瓦上空顿时汇成一片赶潮似的浪涛,丝丝缕缕在城市上空漫延流泻,每一次听到鸽哨声,老田都有一种穿越时空的迷幻感,他又回到了少年时光,那个原汁原味的家乡在眼前活过来了。但鸽哨声已经回不来了。